Por Ernesto Camou Healy

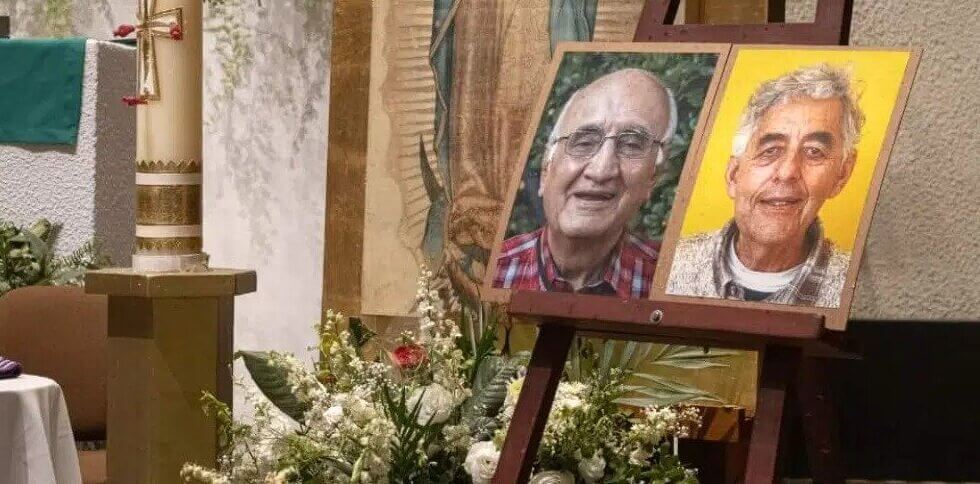

El pasado lunes 20 de junio murieron asesinados dentro del templo de Cerocahui, en la sierra Tarahumara chihuahuense los jesuitas Javier Campos Morales S. J. y Joaquín Mora Salazar, S. J.

En ese poblado remoto vivían y trabajaban. Javier tenía medio siglo acompañando a los rarámuri; Joaquín llegó por primera vez en 1976 y había tenido varias estancias en la región.

Retornó permanentemente a la misión en el año 2000. El lunes por la tarde unos sicarios intentaron matar a una persona que buscó refugio en el templo. Ahí lo encontraron Joaquín y Javier, malherido y desvalido; hasta ahí lo siguió el criminal.

Mientras uno de ellos ayudaba a quien necesitaba consuelo, el ejecutor ultimó al caído, y luego a quien atendía al herido, quizá con la unción de los enfermos.

Después disparó en contra del otro sacerdote, y luego se llevaron los cuerpos… No eran jóvenes: Javier tenía 79 años y Joaquín, 81.

Hace mucho que deberían haberse jubilado, práctica poco común entre los miembros de la Compañía de Jesús si hay salud y voluntad de entrega. En teoría nunca dejan de trabajar, pues cuando están viejos o enfermos, algunos reciben visitas y dan dirección espiritual, y humana, a quienes los buscan; otros escriben, y todos reciben una encomienda importante dentro de su espiritualidad: Orar por la Compañía y sus obras.

Joaquín y Javier trabajaban en la parroquia de Cerocahui, atendían y acompañaban a sus hermanos indígenas, y además de sus responsabilidades pastorales, desarrollaban labores de promoción humana, educación y organización entre los rarámuris vecinos.

Javier era, también, el superior de la misión, una obra varias veces centenaria de la Compañía, que desde la Colonia ha atendido a esa población serrana y vulnerable.

Los conozco desde 1969. Me cuesta decir conocí: Es difícil aceptar una muerte violenta e inesperada. En esos años ellos estudiaban Teología en la Ciudad de México, yo era estudiante de Filosofía. Algo convivimos. Joaquín, “Morita”, era callado y tímido, hablaba poco, retraído y gentil. Javier, “El Gallo”, era más extrovertido.

Yo había conocido a su padre en mi breve paso por el Itesm. Algunos que estudiaron y vivieron en el Tec en aquellos 60, en el dormitorio para estudiantes, recordarán un señor un poco redondo, algo calvo y de pelo gris, que recorría pasillos y comedores, siempre de saco y corbata, amable y firme, que era el encargado de aquel internado y comedor. Era el señor Campos, el papá de Javier. Y si bien su muerte nos resulta cercana, hay que decir que son parte de una serie enorme de asesinados en México.

Ellos eligieron acompañar a una población desde siempre excluida y maltratada. Vivían entre ellos, compartían sus tortillas y tejuino, los seguían en sus danzas y sus festejos, en sus trabajos y carencias. Llegaron de fuera, eran “chabochis”, extraños, fuereños.

Eligieron irse haciendo uno con ellos, compartir viday acabaron compartiendo muerte también. Casi un gaje del oficio… Y ahora son parte de un conjunto inmenso, para muchos anónimo.

Su muerte tiene un valor paradójico: Nos recuerda que todos los que han muerto y desaparecido en las últimas décadas tienen nombre y apellido, oficio y familia, alguien que los recuerde y los llore.

Javier y Joaquín tenían oficio y quehacer, ilusiones y entrega, familias, hermanos y amigos. Sus vidas eran valiosas, como las de muchos cuyos nombres no sabemos, pero se les nombra y añora en sus familias y sus pueblos.

Se les extraña y necesita, se les llora y recuerda; y son una exigencia permanente de justicia. Porque la inseguridad y la impunidad que multiplica estas atrocidades no es nueva, y tampoco anónima: Con frecuencia nuestros gobiernos han tolerado, o han sido cómplices de los que usan la violencia para instaurar terror en las regiones, para expoliar a campesinos e indígenas y aterrorizar a los pobres y excluidos de siempre.

Este Gobierno dice que quiere el cambio, por eso lo apoyamos; también lo exigimos…