Por Leonardo Boff

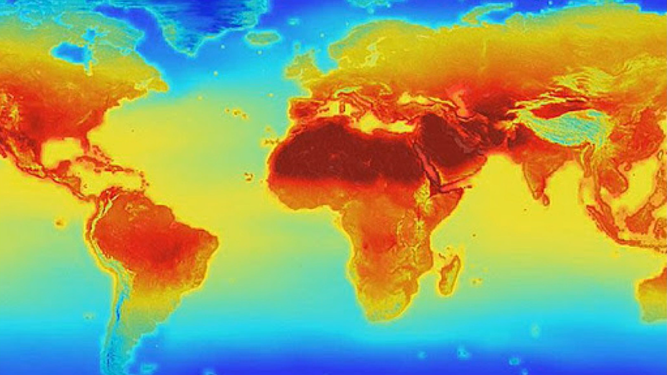

Estamos viviendo momentos dramáticos de la historia humana. Hemos pasado los últimos 10 mil años, la era del holoceno, con relativa calma, y con un clima medio de 15 grados centígrados. Todo empezó a cambiar a partir del siglo XVIII con la revolución industrial y energética. La concentración de CO2, responsable principal de los disturbios climáticos, empezó a dispararse. En 1950 alcanzó las 300 ppm, en 2015 superó las 400 ppm y en la actualidad se acerca a las 420 ppm.

Dicen los especialistas que el nivel de CO2 en la atmósfera, potenciado por la entrada del metano producido por el deshielo de los cascos polares y del permafrost (regiones heladas que van de Canadá hasta los confines de Siberia), que es varias veces más dañino que el CO2, ya es el mayor, por lo menos de los últimos 3 millones de años. Se teme seriamente que plagas congeladas hace muchos miles de años, una vez descongeladas puedan afectar a nuestro sistema inmunológico, que no sería inmune a ellas, acabando por destruir muchas vidas.

El calentamiento sigue creciendo y provocando la subida del nivel del mar, la acidificación de las aguas oceánicas, la erosión de la biodiversidad, la contaminación del aire y de los suelos, la deforestación, la aparición de eventos extremos y la entrada de una variada gama variada de virus dañinos para la vida humana, como el Covid-19. La última COP26 realizada en Glasgow en 2021 activó la alarma: si no hacemos nada a partir de ahora, lentamente llegaremos a 2030 con un aumento de 1,5 grados centígrados o más. Entonces sucederían grandes catástrofes socioecológicas. Se habla de una “emergencia planetaria” e incluso de un “Armagedón ecológico” que devastarían gran parte de la vida tal como la conocemos. Sería consecuencia de la nueva era geológica del antropoceno, quizá del necroceno mismo.

¿Alguien se preocupa con este escenario inquietante y amenazador? Casi nadie. Se vive en la inconsciencia como en los tiempos de Noé. Como nadie sabe cuándo ni cómo vendrá el “diluvio”, todos se entregan a los negocios as usual, ansiando la vuelta a la antigua normalidad, que es justamente la que está produciendo la tragedia global del coronavirus. Pero más grave aún es la constatación de que no se evidencia una voluntad colectiva ni en los jefes de estado, ni en la sociedad mundial, de alertar sobre las graves consecuencias para nuestras vidas, para la vida de la naturaleza y para el destino de nuestra civilización. La cuestión climática no entra en el radar de las políticas públicas o lo hace en los últimos lugares. Sin embargo, creemos que en pocos años, será la cuestión de las cuestiones, cuando por el exceso de calor grandes regiones se vuelvan inhabitables, las cosechas se frustren y millones de emigrantes climáticos y famélicos pongan en peligro la estabilidad de las naciones.

Pocos son los profetas que claman en el desierto; son considerados apocalípticos y caballeros de la triste noticia. Pero los que superaron esta ceguera sienten el deber ético y moral de despertar las conciencias y preparar a la humanidad para lo peor.

Debido a la irresponsabilidad de los CEOs de las grandes corporaciones, a la inercia de los jefes de estado, a la negligencia de la sociedad, a la indiferencia de los distintos saberes y movimientos (con excepción de algunos como Greenpeace, MST, Greta Thunberg y otros) en suscitar una conciencia colectiva, podremos conocer una realidad peor de lo que imaginamos. Los eventos que estamos sufriendo planetariamente con el coronavirus, las grandes inundaciones en Bahía, en Minas Gerais, en Tocantins, junto con las duras sequías en el sur del país, sin hablar de los eventos extremos en Estados Unidos, en Europa y el tsunami asiático podrán sacarnos de la alienación y mostrarnos realmente que el futuro que nos espera podrá ser peor de lo que pensamos.

¿Tenemos la posibilidad de retrasar el fin del mundo, en la expresión del líder indígena, Ailton Krenak? Podemos. Hagamos un ejercicio mental sobre nuestro tiempo dentro del gran proceso cosmogénico. Si reducimos la edad del universo, sus 13.700 millones de años, a un año, la primera singularidad, el Big Bang, habría ocurrido el día primero de enero. La vida, sólo el 2 octubre. Nuestro antepasado el homo sapiens, el día 31 de diciembre a las 11 horas y 53 minutos. Nuestra historia documentada, en los últimos diez segundos antes de medianoche. ¿Y nosotros? En una fracción de segundo antes de la medianoche (son los cálculos del físico y cosmólogo Brian Swimme).

Somos casi nada. Sin embargo, a través de nosotros la Tierra toma conciencia y con nuestros ojos ve todo el universo. Consideremos el coronavirus: tan minúsculo que es invisible y qué estragos está haciendo en la humanidad. Semejantemente nosotros somos casi un cero ante el Infinito. Pero cargamos la conciencia y la inteligencia de Todo lo que nos es dado conocer. Seguramente, por más irresponsables que seamos, somos importantes para el conjunto del universo conocido y creemos que no vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Viviremos y brillaremos.

Para eso son urgentes dos cosas: la primera, crear un lazo afectivo profundo con la naturaleza y con la Tierra. Amarlas y cuidarlas. La segunda, que vivamos una íntima comunión con ellas. La comunión es más que un concepto teológico fundamental. Es un dato de la realidad más profunda: todo está en comunión con todo pues todos estamos inter-retro-relacionados. Internalizando esta comunión podemos sentirnos hermanos y hermanas de todas las cosas al estilo de San Francisco de Asís. Y comportarnos así. Es el comportamiento que se nos exige ahora. Él podrá salvar la vida y salvarnos también a todos nosotros: el afecto y la comunión.