Por Jesús Chávez Marín

—[Abril 1998]. Había una vez un señor que decidió dejar la construcción de viviendas y de espacios cómodos y hermosos, para dedicarse a escribir poesía. Instaló sus aposentos en una casa de cantera ubicada en Chihuahua, y se dispuso a educar con su sabiduría a los hombres, las mujeres, los niños de su vasta tierra.

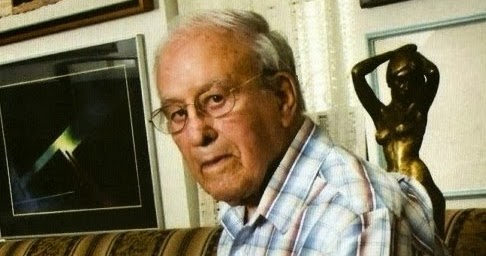

Aquel artista, Mario Arras, llegó a ser famoso por su bondad y por el ingenio con el que siempre organizaba las tormentas y la creatividad de sus amigos y sus amigas que se dedicaron a los oficios del teatro, la pintura, la danza, y al arte de las palabras. Todos ellos vivieron siempre al filo de la navaja existencial; pero en el reborujo de sus vidas siempre supieron que podían contar con el respaldo de la serena presencia de su amigo el poeta.

Una tarde fresca de abril, Arras quiso contar historias. Caminó por los extensos espacios intelectuales de su nítida memoria y fue escribiendo uno por uno los cuentos que años después habrían de destilarse en la novela cuya fiesta de bautizo hoy celebramos con padrinos tan elegantes como Leonel Durán, tan sabios como Miguel Mendoza y Jesús de León, tan hermosas como Ivonne Arroyo y tan sinceros como este escribidor que aquí les habla.

Al igual que sus bellas hijas; semejante a sus apuestos hijos; refinada como sus diez libros de poemas, esta novela de Arras viene a revelarnos, a los lectores de Chihuahua, que nuestros terrenos y nuestras fincas bendecidas por la luz y la frescura también son espacio mítico, espacio literario. Por primera vez en estos lugares, donde los novelistas son escasos.

Mario Arras, artista disciplinado y sensible, cuya inteligencia respira por todos los poros de su anatomía, inició entonces con la serenidad de su equilibrada vida los trabajos de la escritura novelística. Examinó con calma los periódicos de veinte años: desde 1950 hasta 1970, para cotejar sus recuerdos con el registro noticioso que todos los días se escribe con agitada prisa en las mesas de redacción de El Heraldo de Chihuahua, Norte y algunas de las escasas revistas de la ciudad.

Al mismo tiempo escribía a mano, con su cuidadosa caligrafía de arquitecto, páginas enteras que su secretaria Delia Soto transcribía a la mañana siguiente en la máquina, en hojas blancas que se fueron acumulando con los meses y los años a formar una montaña de papel.

En aquel concentrado trabajo fue tomando forma la estructura de esta novela costumbrista llamada La señal de Caín. Los improvisados críticos de la cuadrícula teórica dieron por cancelado el costumbrismo como retórica del siglo pasado. Pero ellos no saben que las fabulaciones clásicas nunca fenecen. Arras lo sabe y por eso en esta, su primera novela, nos invita a pasear por estos espacios y estos años en cuya calma colectiva crecimos los vecinos de esta ciudad que de pronto se nos volvió grandota, violenta y plagada de mercaderes, pero que sigue conservando las raíces amables y laboriosas que la sostienen.

En esta novela suceden muchas muertes: la señal que el Señor vengador puso a Caín por el asesinato de su hermano con el que fundó el trágico destino de los gandallas, fue el signo de la muerte.

El escritor, el poeta, lleva con firme pulso registro de todas las acciones que en las páginas de este libro expresan los hilos misteriosos de las bajas pasiones en contrapunto con la mirada de la madre dolorosa; el padre, cacique doméstico que es el tirano natural de su mujer y de sus hijos; el empresario de los años cincuenta empeñado quince horas diarias en la acumulación originaria de su fortuna y de su tensión suicida; la dama con corazón de prostituta que jamás descansa porque su lujuria es otra de las mil formas de la autodestrucción; el joven de corazón marchito que busca el amor en todas las oficinas y en los parques pero a quien nunca se le ocurre mandarle flores a ninguna de las mujeres lindas que pasan muy tranquilas por la calle, sonriendo dulcemente ante la íntima soledad a la que fueron condenadas por una sociedad torpe y mezquina.

Nadie como Arras conoce a la gente de esta ciudad. Con nombres, apellidos y biografías completas, nuestro poeta es el testigo amable y exacto de las vidas en común. En su prosa, el tono bien afinado de su escritura y la información certera, casi científica, de las historias que cuenta, son la expresión poética, o sea, mítica, de nuestra sociedad chihuahuense, de este lugar que no es una aldea global, sino sencillamente nuestra casa solariega.

Abril 1998