Por ALEJANDRO SANTOS CID | El País periódico global

Esa vez las balas irrumpieron en la iglesia. El lunes 20 de junio de 2022, México se despertó con la noticia de tres nuevos asesinatos. La escena del crimen: el interior de una pequeña ermita de piedra en Cerocahui, un idílico pueblo de casas bajas, enclavado en el corazón verde de la sierra Tarahumara, Chihuahua. Dos de los muertos los puso el clero: los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (78 años) y Joaquín Mora (80). El otro cuerpo era el de Pedro Palma (60), un guía turístico de la zona que huía de varios hombres armados y trató de refugiarse en el templo. En un país acostumbrado a la retórica del plomo, por lo menos las parroquias solían ser territorios neutrales, tierra de nadie donde el crimen organizado no se atrevía a entrar, ya fuera por respeto, superstición o fe. Aquel día, sin embargo, algo cambió.

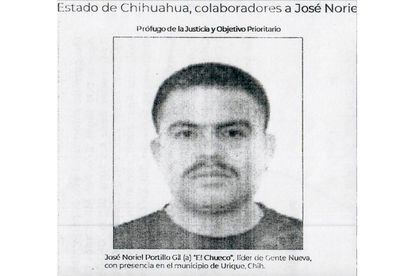

Dos semanas después, un nuevo cadáver apareció en la sierra, víctima de aquel mismo lunes: Paul Osvaldo. Cuatro asesinatos en 24 horas que, según las autoridades, llevaban la firma de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, un pistolero que actuaba a la vez como cacique y narco local y mantenía su control sobre la región desde hacía años. Después de los crímenes, El Chueco se esfumó entre las montañas y no se volvió a saber de él. Hasta el 23 de marzo, cuando un cadáver anónimo apareció con un disparo en la cabeza y 16 cartuchos de munición gastados a su alrededor en lo alto de la sierra de Choix, en Sinaloa. Los forenses le identificaron como el Chueco y muchos dieron por cerrado el caso.

—La justicia no se hace con las armas. Nosotros esperábamos que le detuvieran y se le hiciera un juicio con su debido proceso. La muerte de El Chueco significa un fracaso del Estado mexicano.

Ha pasado una semana desde que el cadáver de Portillo Gil fue abandonado y ahora Javier Ávila hace balance. Es uno de los principales líderes de la comunidad jesuita en la sierra de Tarahumara desde hace décadas, cercano a los dos sacerdotes asesinados. En una entrevista telefónica con EL PAÍS desde Creel, un pueblo de las mismas montañas en cuya parroquia es vicario, sigue la línea que ya abrieron la semana pasada sus compañeros en un duro comunicado contra el Gobierno mexicano.

—Casualmente, días antes [de la muerte de El Chueco] tuve una reunión con el fiscal general del Estado y le dije: ‘Detengan a este sujeto porque tarde o temprano otras gentes les van a aventar a ustedes el cadáver, será un rotundo fracaso de la justicia mexicana’. Me respondieron: ‘No, no, padre, lo vamos a tomar’. Y efectivamente, entregaron el cuerpo y muchos quisieron colgarse la medallita, pero solo se pueden colgar la medalla de la incapacidad para hacer justicia.

La masiva filtración de correos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya reveló que las autoridades seguían a El Chueco desde al menos dos años antes de los asesinatos de los sacerdotes y los dos hombres. Sabían que ejercía de jefe de plaza de Gente Nueva, un brazo armado del Cartel de Sinaloa en la zona. Conocían sus rutas para traficar droga, cómo reprimía a la población de la sierra. Pero no hicieron nada.

—En los Guacamaya links se dice que el Gobierno tenía conocimiento del sujeto, dónde vivía, dónde se movía, cuáles eran sus acciones. Yo me pregunto, si ya sabían quién era, ¿por qué no lo detuvieron? Después de los homicidios, el sujeto se desaparece del radar del territorio y ya no saben dónde anda. Hasta los nueve meses aparece su cuerpo. Eso demuestra una tremenda incapacidad para controlar, conocer, estar atento del territorio.

Ávila apunta a un problema de raíz con la violencia en Chihuahua que no se soluciona con el asesinato de un criminal. “La muerte de un sujeto no altera la inseguridad en toda una comunidad y una región. El Estado de Chihuahua está ahorita muy golpeado, hace nueve meses la muerte de estas personas [los dos sacerdotes y los dos hombres]; hace menos tiempo el motín que se levanta en el Cereso [centro estatal de reinserción social] de Ciudad Juárez [que dejó 17 muertos]; ahora el incendio de la casa donde había migrantes con decenas de muertes [al menos 38 fallecidos]. Es muy trágico, duele mucho”.

El Estado tiene más presencia ahora en Cerocahui. Un proceso que implica el desembarco del Ejército y la presencia de militares en las calles, una estrategia criticada por las organizaciones civiles, pero que cuenta con un importante apoyo popular ante la ausencia aparente de otras vías de pacificación. “La gente se siente segura en el pueblo por la presencia de las autoridades, no quieren que se vayan porque les dan tranquilidad. Su sola presencia inhibe el tránsito de otros grupos armados. Mientras no estuvieron los grupos de policía, El Chueco se paseaba libremente por el pueblo”.

Sin embargo, más allá de que las armas del Estado hayan sustituido a las del crimen organizado, el paisaje no ha cambiado tanto, defiende Ávila: “Después de la muerte de este sujeto, yo creo que el ambiente sigue igual: desaparece él, pero sigue el mismo grupo. La inseguridad sigue, la gente sigue dolida y triste por la muerte de los dos padres y de Pedro y Paul”.

Y reincide en la idea de que es necesario algo más, que los asesinatos no se acaban con más asesinatos, que la violencia está enraizada y hay que atender a sus causas tanto como a sus consecuencias: “No nada más quedarnos clavados en los dos jesuitas, ampliar las miras. Nuestra preocupación es colaborar y reconstruir el tejido social que está muy deteriorado. Los jesuitas no vamos a dejar de señalar todo aquello que atente contra la paz y justicia de la sociedad”.